Dans le cadre du projet « Lettres à mon corps » motivé par Muriel Mayette Holtz, directrice du Théâtre National de Nice et sa troupe de comédiens, une partie des élèves, Catalina, Loïc, Marceau, Mathieu, Bryan, Mohamed et Adam ont retrouvé, jeudi 4 mai, le chemin de la Coulée verte pour s’exprimer sur la scène du kiosque du TNN. Ils étaient déjà sur scène l’an passé dans une déclaration de « Lettres à mon amour », cette fois ils ont été un soutien pour leurs camarades, Mihai, Lucas, Nassim, Romain, Noah, Medhi, Denis, Alexis et Victoria qui, ayant intégré la Troupe des Songes cette année, sont montés sur scène pour la première fois. Une Troupe de théâtre créée et dirigée par leur professeure de français, Nadine Géhin.

Terra incognita

Quand les élèves quittent l’écran de leur téléphone portable, quand ils écrivent ensemble, répètent ensemble, qu’ils rient ensemble, se portent et se soutiennent, quand le déclic arrive, l’envie et le désir de s’accomplir les poussent à aller en terra incognita.

Chercher l’étincelle

Du 2 au 5 mai, plus 600 élèves de l’académie de Nice se sont, exprimés, racontés, dévoilés sur la Coulée verte. Un Marathon de mots joyeux et émouvant. L’aboutissement de rendez-vous avec : Chantal Thomas, marraine du projet, avec les comédiens du TNN réunis dans la pièce mise en scène par Muriel Mayette-Holtz Les Fourberies de Scapin, qui tout en mettant la langue de Molière à l’honneur, est une célébration des corps. Des corps qui se battent et se débattent dans une intrigue folle en rebondissements. Un spectacle haut en couleurs, survolté, une volée de mots, de jambes et de bras suscitant le rire et mettant le feu aux poudres.

Car, oui, le projet des lettres à … qui se décline différemment depuis quatre ans sensibilise, éduque et permet à chacun de chercher l’étincelle en soi.

Un éveil, explorer les pistes du vivant

Les élèves sont partis de leur corps comme terrain de recherche mais ils ont aussi regardé sous un jour nouveau leur entourage, proches, parents, grands-parents, amis… Ils se sont également nourris d’articles de presse, de faits divers afin d’aller sur les pistes des écritures du Réel. Les lettres écrites sont le portrait de leur jeunesse engagée en quête de sens et d’amour mais aussi l’expression de leur sensible, de leurs émois, de leur « moi ».

Aider à se rêver et rêver les autres en mots.

Travailler avec les élèves du lycée professionnel est un engagement, du temps pris, du temps pour eux, avec chacun, séparément, où se dessine ce qu’ils veulent dire, ce qu’ils ressentent et nous travaillons à comment le formuler en mots. Tout s’articule, tout se comprend, tout s’apprend et se réapprend : la construction des phrases, la syntaxe, le lexique, le souffle du verbe choisi, la ponctuation, le rythme jusqu’à ce qu’une musique se fasse entendre ; la mélodie des phrases qui s’animent, s’harmonisent et définissent les contours de ce que chacun souhaite donner pour avoir le cœur de l’interpréter.

Théâtrons ensemble avec Frédéric De Goldfiem

Alexis, Bryan, Anaïs, Enzo et Mihai : « Nous sommes internes au lycée. Nous avons bossé après les cours avec Madame Géhin et nous avons rencontré les autres groupes pour une réécriture de certains passages au plateau. »

Alexis, Bryan, Anaïs, Enzo et Mihai : « Nous sommes internes au lycée. Nous avons bossé après les cours avec Madame Géhin et nous avons rencontré les autres groupes pour une réécriture de certains passages au plateau. »

La troupe des Songes compte dix-huit élèves issus de classes différentes : des secondes REMI, MTNE et MVA, des premières SN et MELEEC et des terminales SN. Tous ont travaillé le placement du corps, les regards public, la diction et ont appris à jouer ensemble.

Chaque motivation est différente. Si pour certains elle est nécessité, elle est amusement pour beaucoup, dépassement de soi et curiosité pour tous.

Les trois rendez-vous avec Frédéric De Goldfiem ont été des rendez-vous à ne pas manquer pour maintenir la dynamique et « motiver la motivation. » Voici ce qu’ils en disent :

Lucas : « Il est trop génial ! »

Nassim : « Je l’adore ! »

Noah et Romain : « Nous l’avons tout de suite senti concerné et disponible pour nous »

Catalina : « quand t’es face à un quelqu’un comme lui, t’as envie de donner le meilleur de toi »

Et Victoria d’ajouter : « C’est parce qu’il va chercher le meilleur de toi ! »

En effet, les jeux de scènes apportent aux lettres lues une dimension nouvelle propre à se penser en spectacle. En donnant corps aux écrits, Frédéric ouvre aux jeunes la porte d’une dimension plus physique.

A Bryan, Alexis et Enzo : « Les gars, prenez les mots au corps à corps ». Soyez plus présents, oui c’est ça mais attention, faut pas forcer. ».

A Denis : « Arrête de t’agiter. Arrête de lire. Laisse voir. Ce n’est pas parce que tu parles de tes failles que tu ne peux pas ajouter un peu de gaieté. Regarde-nous ! Souris-nous et raconte nous comme c’est pas simple de vivre tous les jours avec 150 de QI. C’est en te rendant vraiment disponible que nous serons disponibles à ce que tu défends. T’as quelque chose à défendre non ? Et toi, Loic, la lettre que tu interprètes s’appelle ‘mon corps herbe folle’. Montre nous en passant par ton corps et par tes mots cette liberté, cette jeunesse en ébullition. »

La magie de la Troupe

Tous ont compris qu’il ne s’agit pas de lire mais d’incarner. Cela nécessite du travail. Beaucoup !

Pas facile quand on n’en a pas l’habitude. Mais, voici qu’a une répétition Catalina commence sa lettre sans regarder sa feuille, puis c’est au tour de Noah de connaitre certains passages par cœur. Lucas prend l’initiative de jouer différemment obligeant son camarade de jeu à improviser. Le duo s’amuse et communique sa joie d’être. Medhi raconte la maladie,’ le crabe en toi’, avec une justesse et une profondeur d’interprétation qui nous saisissent immanquablement et à chaque fois. Une magie les habitent et c’est en s’encourageant mutuellement, qu’ils sont allés ensemble vers l’effort et sont entrés en confiance en « terra incognita »

Nadine Géhin : « J’ai voulu plusieurs élèves sur scène. Des duos au minimum pour que les élèves, très rapidement se voient et se pensent dans un collectif. Qu’ils se vivent en groupe et perçoivent qu’une troupe de théâtre est une manière de se relier les uns aux autres pour ne former qu’un seul et même corps durant le temps des représentations. C’est essentiel pour laisser grandir des amitiés créer des complicités et la cohésion nécessaire.

Ils sont comme attachés aux chevaux sauvages de leur désir d’être ensemble dans l’unicité de ce qu’ils sont. »

Le spectacle sur la Coulée verte : un temps suspendu

Un mélange de peur, d’innocence, de virginité, d’adrénaline, de concentration extrême, des mains qui s’agitent toutes seules, des joues qui s’enfièvrent, une voix qui tremble, se reprend, se libère, un chœur qui s’anime, des cœurs qui s’agitent, un lâcher prise collectif, des sourires, des rires contagieux, des applaudissements, des visages épanouis, des élèves heureux.

Ils ont osé la poésie ! iIs ont osé rapper ! ils ont osé se mettre à nu, choquer, émouvoir, se réinventer encore et en corps !

Rendez-vous sur une autre scène…

Merci à tous ceux qui permettent que ces aventures se jouent.

Merci aux élèves : Catalina, Victoria, Loïc, Mohammed, Medhi, Nassim, Lucas, Denis, Romain, Noah, Mathieu, Anaïs, Enzo, Marceau, Mihai et Adam et Lucas H, qui font exister la Troupe des Songes depuis deux ans.

De nos jours la France est une démocratie représentative. C’est à dire qu’à travers le vote, les citoyens expriment leur volonté par intermédiaire de représentants élus. Néanmoins plus de la moitié des

De nos jours la France est une démocratie représentative. C’est à dire qu’à travers le vote, les citoyens expriment leur volonté par intermédiaire de représentants élus. Néanmoins plus de la moitié des

(Illustration) (VANESSA MEYER / MAXPPP)

(Illustration) (VANESSA MEYER / MAXPPP) La question d’abaisser le vote de 18 à 16 ans est due à une hausse de l’abstention. Cette idée qui devrait amener les gens à porter plus d’intérêt à la politique suscite de nombreux débats de par ses avantages et ses inconvénients.

La question d’abaisser le vote de 18 à 16 ans est due à une hausse de l’abstention. Cette idée qui devrait amener les gens à porter plus d’intérêt à la politique suscite de nombreux débats de par ses avantages et ses inconvénients.

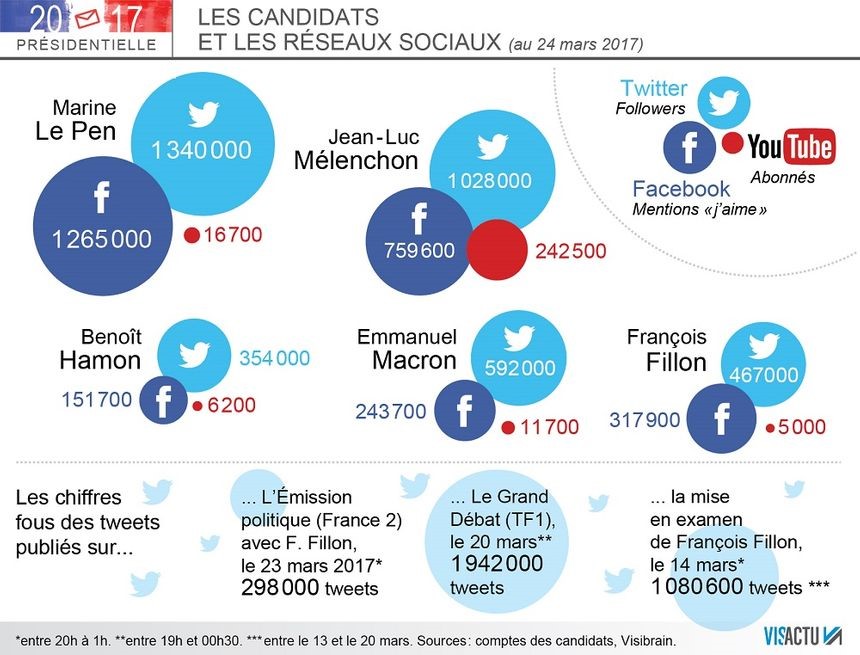

Sondage de Visactu

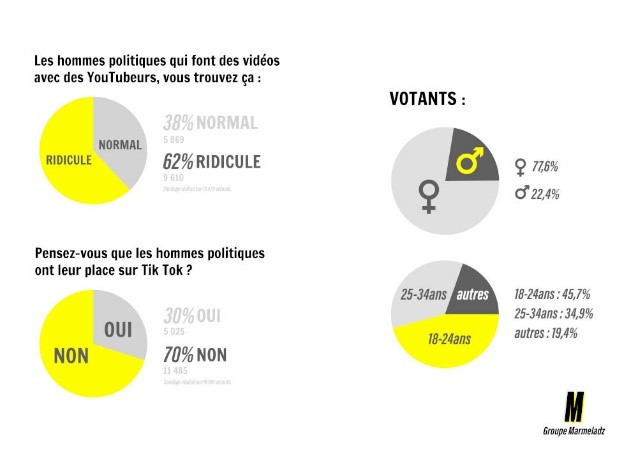

Sondage de Visactu Sondage du groupe Marmeladz

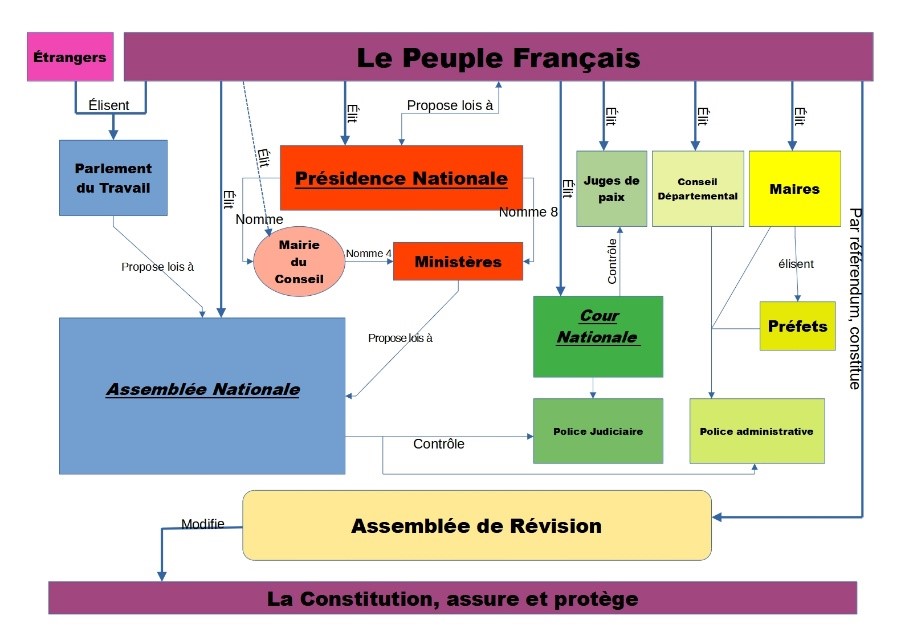

Sondage du groupe Marmeladz Organigramme de la constitution de la VIéme République

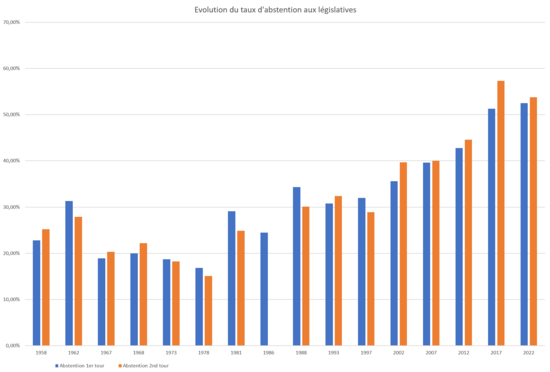

Organigramme de la constitution de la VIéme République Evolution du taux d’abstention aux élections législatives françaises lors de la Vème République

Evolution du taux d’abstention aux élections législatives françaises lors de la Vème République

Cependant les réseaux sociaux n’ont pas toujours un impact positif sur la démocratie.

Cependant les réseaux sociaux n’ont pas toujours un impact positif sur la démocratie. La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830.

La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830. Les mouvements sociaux permettent-ils d’assurer que « la voix du peuple » ne soit pas ignorée?

Les mouvements sociaux permettent-ils d’assurer que « la voix du peuple » ne soit pas ignorée?

La Métropole regroupe 51 communes et à ce jour le plan de mix énergétique local propose une part de 11% d’énergies renouvelables. Au regard de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) établie en 2015, juste avant les décisions historiques prises durant la COP 21, les résultats actuels sont mitigés mais de nouvelles perspectives font sensiblement avancer les choses. La part d’énergies renouvelables comprend par ordre décroissant : l’hydroélectrique / les déchets / le bois / le photovoltaïque / le solaire thermique. Le choix de l’éolien n’est par exemple pas envisagé pour le moment sur le territoire métropolitain. La part des énergies renouvelables est en constante augmentation, à l’horizon 2026, l’objectif est d’atteindre les 18%.

La Métropole regroupe 51 communes et à ce jour le plan de mix énergétique local propose une part de 11% d’énergies renouvelables. Au regard de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) établie en 2015, juste avant les décisions historiques prises durant la COP 21, les résultats actuels sont mitigés mais de nouvelles perspectives font sensiblement avancer les choses. La part d’énergies renouvelables comprend par ordre décroissant : l’hydroélectrique / les déchets / le bois / le photovoltaïque / le solaire thermique. Le choix de l’éolien n’est par exemple pas envisagé pour le moment sur le territoire métropolitain. La part des énergies renouvelables est en constante augmentation, à l’horizon 2026, l’objectif est d’atteindre les 18%. L’expérimentation Smartgrids développée sur notre territoire et décrite dans l’ouvrage que Monsieur Prufer a co-écrit (Smartgrids et gouvernance énergétique – nouvelles stratégies territoriales) est très innovante, il s’agit d’un système énergétique intelligent qui agit à trois niveaux : mieux développer les énergies renouvelables locales ; mieux gérer la consommation ; mieux intégrer les nouveaux usages (véhicules électriques, stockage d’énergie…). Des solutions d’avenir longues à mettre en place mais qui permettent « de se projeter dans un monde durable » comme l’a dit Monsieur Prufer à la jeune génération qui l’écoutait.

L’expérimentation Smartgrids développée sur notre territoire et décrite dans l’ouvrage que Monsieur Prufer a co-écrit (Smartgrids et gouvernance énergétique – nouvelles stratégies territoriales) est très innovante, il s’agit d’un système énergétique intelligent qui agit à trois niveaux : mieux développer les énergies renouvelables locales ; mieux gérer la consommation ; mieux intégrer les nouveaux usages (véhicules électriques, stockage d’énergie…). Des solutions d’avenir longues à mettre en place mais qui permettent « de se projeter dans un monde durable » comme l’a dit Monsieur Prufer à la jeune génération qui l’écoutait.

« Elle demande pourquoi ce n’est pas la fille d’Hélène, traitresse à ses yeux, qui a été sacrifiée » (Alan).

« Elle demande pourquoi ce n’est pas la fille d’Hélène, traitresse à ses yeux, qui a été sacrifiée » (Alan). « Les effets spéciaux ont permis de donner un dynamisme à la pièce et de ne jamais avoir un décor fixe. Ils ont aussi permis de personnifier les dieux et la malédiction pour une meilleure compréhension des scènes » (Florian), comme « quand Athéna donne son verdict et que Clytemnestre reçoit comme des « impacts de balles » » (Gabriel).

« Les effets spéciaux ont permis de donner un dynamisme à la pièce et de ne jamais avoir un décor fixe. Ils ont aussi permis de personnifier les dieux et la malédiction pour une meilleure compréhension des scènes » (Florian), comme « quand Athéna donne son verdict et que Clytemnestre reçoit comme des « impacts de balles » » (Gabriel).

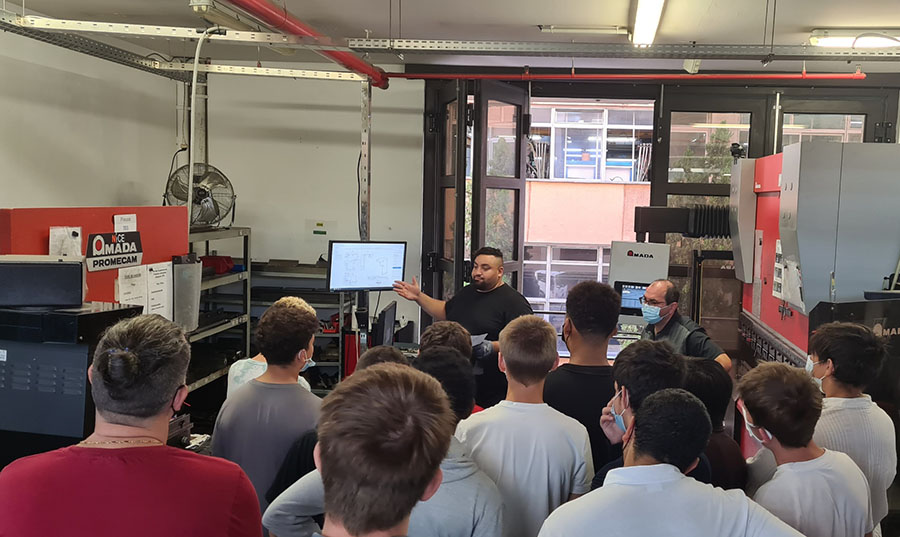

Après un passage dans le showroom, une dégustation de café et une présentation des objectifs d’une entreprise, le fil conducteur de la visite reste le produit, nous commençons par le magasin de stockage des matières premières. La mise en forme des feuilles de tôle impressionne les élèves, de nombreuses questions fusent. Poinçonnage, emboutissage, pliage…, le châssis prend forme.

Après un passage dans le showroom, une dégustation de café et une présentation des objectifs d’une entreprise, le fil conducteur de la visite reste le produit, nous commençons par le magasin de stockage des matières premières. La mise en forme des feuilles de tôle impressionne les élèves, de nombreuses questions fusent. Poinçonnage, emboutissage, pliage…, le châssis prend forme. Nous sommes maintenant témoins de l’assemblage complet du châssis par rivetage, puis de la confection de la machine à café par l’ajout de nombreuses pièces du secteur hydraulique et électronique. Gage de qualité, les machines effectuent les tests de qualité et les derniers réglages avant de vêtir leur habillage final. Place au secteur de la livraison, emballage et protection pour ces petits bijoux de technologie qui sont prêtes à être livrées dans le monde entier.

Nous sommes maintenant témoins de l’assemblage complet du châssis par rivetage, puis de la confection de la machine à café par l’ajout de nombreuses pièces du secteur hydraulique et électronique. Gage de qualité, les machines effectuent les tests de qualité et les derniers réglages avant de vêtir leur habillage final. Place au secteur de la livraison, emballage et protection pour ces petits bijoux de technologie qui sont prêtes à être livrées dans le monde entier.