Impressions de la 2de2

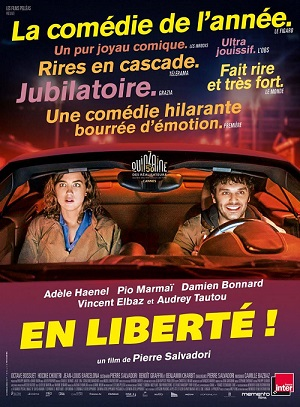

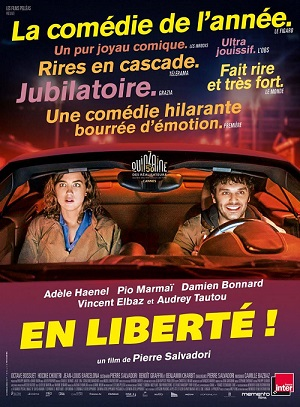

« Le film met en scène Yvonne, jeune inspectrice de police, qui découvre que son mari, le capitaine Jean Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Elle doit néanmoins entretenir la mémoire d’un bon père auprès de son fils Théo. Elle doit aussi compter avec Louis, son collègue amoureux d’elle et ancien partenaire de Jean. Déterminée à réparer les torts commis par son époux, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Antoine retrouve sa femme Agnès et sa vie d’avant… en apparence seulement car il est bien décidé à devenir le délinquant qu’il avait été accusé injustement d’être ! C’est ainsi que « l’histoire est à la fois originale et ordinaire » (Enzo).

« Le film met en scène Yvonne, jeune inspectrice de police, qui découvre que son mari, le capitaine Jean Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Elle doit néanmoins entretenir la mémoire d’un bon père auprès de son fils Théo. Elle doit aussi compter avec Louis, son collègue amoureux d’elle et ancien partenaire de Jean. Déterminée à réparer les torts commis par son époux, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Antoine retrouve sa femme Agnès et sa vie d’avant… en apparence seulement car il est bien décidé à devenir le délinquant qu’il avait été accusé injustement d’être ! C’est ainsi que « l’histoire est à la fois originale et ordinaire » (Enzo).

Les situations sont cocasses, « plusieurs quiproquos sont vraiment drôles » (Samira). Certaines scènes sont absurdes, « illogiques » (Cyril). « Le comique de répétition est drôle aussi. On peut prendre pour exemple les scènes où Yvonne raconte l’histoire de son père à Théo, en déformant l’histoire à chaque fois et en la rendant grotesque » (Dorian). Renato et Lucas ont bien noté et apprécié « l’humour décalé » qui traverse le film.

Néanmoins, dans l’absurdité des situations, nous retrouvons des personnages ordinaires ou avec des profils plus ou moins convenus : fonctionnaires de police, inspecteur corrompu, faux coupable. « Ils sont dans des cases au début du film » (Jonathan). Et ils se retrouvent aux prises avec des événements qui les dépassent. A leur façon, ils essaient de réagir « avec une certaine conscience du bien et du mal, parfois contraire aux normes de la société. Ils sont ce que nous pouvons être chaque jour, ils nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes » (Valentin). Leur marge de manœuvre, leurs réactions, s’exercent « en liberté », en dehors de cadres légaux ou conventionnels.

Ainsi, le « mélange des émotions », revendiqué par Pierre Salvadori pour son œuvre, n’a pas échappé aux élèves. « J’ai aimé ce film car il y avait toutes sortes de scènes, émouvantes, drôles, tristes, joyeuses » (Manon). Le rire, l’injustice, le bien et le mal, mais aussi l’amour : sentiment amoureux et amour filial. C’est ce dernier qui semble le plus avoir ému nos élèves. Son évidence et sa banalité sont magnifiées dans le film à travers la mémoire de Jean Santi chez son fils Théo. « J’ai aimé les histoires racontées par la mère à l’enfant » (Tristan). « Le film veut donner un message fort et émouvant sur les histoires de famille » (Alexis).

Lorsque Yvonne apprend la vérité sur son mari, « elle essaye de retirer l’admiration du fils pour son père, ce n’est pas très juste » Rihem rejoint là le réalisateur : « Cette histoire m’est venue parce qu’un jour ma mère m’a dit : « je vous ai toujours décrit votre père comme un héros dans le soleil couchant, mais c’est aussi un homme compliqué. » Je l’ai arrêtée immédiatement, car je ne voulais pas savoir la suite ! »

Ainsi, Pierre Salvadori a donc remporté son pari auprès de nos élèves. « Ce film a réussi à faire de sujets assez graves un film comique, amusant » (Romain). Ceux-ci ont bien saisi que « le sujet du film, c’est l’importance des histoires dans nos vies, l’importance de la fiction, des récits, de la poésie. La fiction nous sert à raconter à nos enfants d’où l’on vient et à perpétuer une légende familiale plus ou moins réelle. » Elle sert aussi la folie incroyable qui résulte du sentiment d’être totalement « En liberté ! », par rapport aux lois ou aux conventions sociales. »

Impressions de la 2de1

« Quelle attitude adopter lorsque l’on est accusé à tort et que cette accusation a volé huit ans de votre vie ? Cette question posée en filigrane de l’excellent film « En Liberté ! » de Pierre Salvadori a beaucoup interrogé les élèves de 2de1.

« Quelle attitude adopter lorsque l’on est accusé à tort et que cette accusation a volé huit ans de votre vie ? Cette question posée en filigrane de l’excellent film « En Liberté ! » de Pierre Salvadori a beaucoup interrogé les élèves de 2de1.

Antoine Parent (Pio Marmaï), honnête joaillier, voit sa vie basculer lorsqu’on le reconnait coupable du braquage de la bijouterie dans laquelle il travaille. A sa sortie de prison, il n’est plus le même, « le fait d’être accusé d’un crime qu’il n’a pas commis va lui faire faire ses crimes » (Max). « Ses réactions finissent par correspondre aux paroles des policiers » (Georges). « Le film montre à quel point une fausse accusation peut détruire la vie de certaines personnes (…) l’accusé, alors « coupable », se fait tellement convaincre par son accusation que lui-même y croit et devient ce qu’on l’accuse d’être, à tort » (David). « Antoine est donc prisonnier de son sentiment de culpabilité » (Eliasse). Il reçoit paradoxalement une aide d’Yvonne (Adèle Haenel), la veuve de Jean Santi (Vincent Elbaz), le policier véreux qui l’a fait incarcérer pour profiter des fruits du larcin. Yvonne – elle-même policière – entreprend de réparer les torts de son mari en couvrant les exactions d’Antoine. Se crée alors « une sorte de triangle amoureux pour Yvonne, en ayant de la peine pour (lui), l’encourageant à continuer de faire des crimes » (Georges). Plus Antoine monte dans l’estime d’Yvonne, plus son défunt mari se dégrade, à l’image de l’histoire du soir qu’elle raconte à son garçon et qui subit les détériorations dues à sa colère et rancœur. « Yvonne crée un film elle-même grâce à son imagination pour montrer la vraie nature de son mari à son fils » (Sultana), « plus elle découvre qui était réellement Jean, plus elle raconte une histoire où il se blesse, ne se défend pas » (Léna). « Les changements dans l’histoire peuvent être comparés au scénariste cherchant de nouvelles idées » (Wylan). « Le film était donc fait autour de ce mini-film, c’est une sorte de mise en abyme : le public regarde le film expliquant le film » (Léna), « on a le sentiment d’un double film, d’un film parallèle au film » (Ludivine).

Mise en abyme, « double film » et même triple film, si l’on en croit David : « les personnages vivent tous leur petit film, Yvonne en essayant de « sauver » Antoine, le fils d’Yvonne avec les histoires de son père, et Antoine, avec ce qu’on pourrait caractériser de « combat contre la vie » ».

Mais il n’y a pas que les acteurs, à l’intérieur de la fiction, qui se fassent leur histoire, le spectateur n’est pas en reste : « l’intérêt de ce film est de reconstituer les pièces du puzzle pour (vous) faire votre propre film, qui vous appartient et qui permet de vous identifier et de vous poser certaines questions existentielles sur vous et votre entourage » (Max).

C’est à chacun, en effet, de se forger un avis. « A la fin du film, nous voyons le fils d’Yvonne, rêver en bien de son père, malgré toutes les accusations qu’il a subies. Cela pourrait montrer que peu importe les choses dites sur vous, seules les plus brillantes peuvent vous faire briller dans les yeux des gens ! » (Thomas). »

A écouter, le podcast du débat autour du film animé par Aya, Paul, Tom !

Le mot de la fin à Adrien Dénouette, critique cinéma : « Dans l’inconscient collectif, les pères sont définis par l’absence ; ce sont les mères qui racontent les histoires…elles font l’Histoire ! »

Se questionner sur les sources de l’information, sur les auteurs, de photos et d’images notamment, étant diffuser sur internet, via les réseaux sociaux la plupart du temps, a permis aux élèves de plusieurs classes de terminale et de la classe passerelle de prendre en compte certains travers et dérives actuels. Savoir distinguer les vraies informations des fausses est un enjeu essentiel pour tout citoyen, encore plus dans un contexte d’élections présidentielles.

Se questionner sur les sources de l’information, sur les auteurs, de photos et d’images notamment, étant diffuser sur internet, via les réseaux sociaux la plupart du temps, a permis aux élèves de plusieurs classes de terminale et de la classe passerelle de prendre en compte certains travers et dérives actuels. Savoir distinguer les vraies informations des fausses est un enjeu essentiel pour tout citoyen, encore plus dans un contexte d’élections présidentielles. Le pouvoir des images est particulièrement accentué aujourd’hui (cf. la notion de « société de l’image » reprise dans de nombreux médias), on peut « faire parler » certaines images, certaines photos en les retouchant par exemple ou d’après un cadrage, une perspective différents. C’est ce que Madame Pinaud a démontré lors des ateliers « Le Vrai du Faux » qu’elle a proposés aux élèves. On peut véritablement parler de mise en scène de l’information, un angle de prise de vue est un choix et peut signifier une analyse tout à fait diverse selon les personnes qui regardent. Dans ce nombre toujours plus grandissant de partages d’images ou de vidéos, la meilleure attitude reste de repérer l’auteur, de faire attention à la source…

Le pouvoir des images est particulièrement accentué aujourd’hui (cf. la notion de « société de l’image » reprise dans de nombreux médias), on peut « faire parler » certaines images, certaines photos en les retouchant par exemple ou d’après un cadrage, une perspective différents. C’est ce que Madame Pinaud a démontré lors des ateliers « Le Vrai du Faux » qu’elle a proposés aux élèves. On peut véritablement parler de mise en scène de l’information, un angle de prise de vue est un choix et peut signifier une analyse tout à fait diverse selon les personnes qui regardent. Dans ce nombre toujours plus grandissant de partages d’images ou de vidéos, la meilleure attitude reste de repérer l’auteur, de faire attention à la source… Lors de ces interventions, les élèves ont rencontré, puis échangé avec une professionnelle de l’information, témoignant de ses propres expériences et n’hésitant pas à partager autour de sa pratique quotidienne du décryptage de l’information. Transmettre un usage du numérique responsable en 2022, tel est l’enjeu pour la formation de citoyens éclairés !

Lors de ces interventions, les élèves ont rencontré, puis échangé avec une professionnelle de l’information, témoignant de ses propres expériences et n’hésitant pas à partager autour de sa pratique quotidienne du décryptage de l’information. Transmettre un usage du numérique responsable en 2022, tel est l’enjeu pour la formation de citoyens éclairés !

Les sciences et techniques ont souvent fait l’objet de sujets de films, biopics de figures scientifiques marquantes ou films de science-fiction. A l’inverse, la fiction (livres ou films) a elle aussi pu inspirer les scientifiques et ingénieurs pour de futures découvertes et inventions : S.Spielberg qui inspire de nouveau design de lunettes de réalité virtuelle dans Ready Player One ou I.Asimov qui développe l’idée du robot dès 1967 dans son recueil de nouvelles Les robots, pour ne citer que deux exemples. Le cinéma peut donc être à la fois un outil de vulgarisation scientifique, un outil de recherche ou encore un objet d’étude scientifique.

Les sciences et techniques ont souvent fait l’objet de sujets de films, biopics de figures scientifiques marquantes ou films de science-fiction. A l’inverse, la fiction (livres ou films) a elle aussi pu inspirer les scientifiques et ingénieurs pour de futures découvertes et inventions : S.Spielberg qui inspire de nouveau design de lunettes de réalité virtuelle dans Ready Player One ou I.Asimov qui développe l’idée du robot dès 1967 dans son recueil de nouvelles Les robots, pour ne citer que deux exemples. Le cinéma peut donc être à la fois un outil de vulgarisation scientifique, un outil de recherche ou encore un objet d’étude scientifique. Dans le cadre de l’atelier proposé par Pascal Génot et spécialement conçu pour nos élèves de seconde à profil scientifique, deux axes ont été abordés. En s’appuyant sur de nombreux extraits de films, les notions « du plan au montage » et « mouvement et rythme » étaient décrites et détaillées : l’image en mouvement, la notion d’espace/temps, la vitesse de l’image, le format et le cadre ainsi que l’invention du montage mais aussi le mouvement dans le plan et le rythme en tant que tel. L’analyse de l’un des plus anciens films du patrimoine cinématographique mondial : « L’entrée en gare de La Ciotat » réalisé par les Frères Lumière en 1896 a particulièrement passionné les élèves ! Pascal Génot a également fait référence au langage cinématographique, à l’origine scientifique et technique : la notion de cadre / portion de l’espace infini réel ; le champ/personnages ou objets se déplaçant dans le cadre ; le hors-champ/ce qu’on ne voit pas dans le cadre ; le plan/plus petite unité physique dans la réalisation d’un film ; la prise de vue/ce qui est filmé…

Dans le cadre de l’atelier proposé par Pascal Génot et spécialement conçu pour nos élèves de seconde à profil scientifique, deux axes ont été abordés. En s’appuyant sur de nombreux extraits de films, les notions « du plan au montage » et « mouvement et rythme » étaient décrites et détaillées : l’image en mouvement, la notion d’espace/temps, la vitesse de l’image, le format et le cadre ainsi que l’invention du montage mais aussi le mouvement dans le plan et le rythme en tant que tel. L’analyse de l’un des plus anciens films du patrimoine cinématographique mondial : « L’entrée en gare de La Ciotat » réalisé par les Frères Lumière en 1896 a particulièrement passionné les élèves ! Pascal Génot a également fait référence au langage cinématographique, à l’origine scientifique et technique : la notion de cadre / portion de l’espace infini réel ; le champ/personnages ou objets se déplaçant dans le cadre ; le hors-champ/ce qu’on ne voit pas dans le cadre ; le plan/plus petite unité physique dans la réalisation d’un film ; la prise de vue/ce qui est filmé… Autant de connaissances transversales qui auront enrichi le bagage culturel des élèves et qui leur servira sans aucun doute quel que soit leur projet d’étude à venir. N’oublions pas que les réalisateurs ont souvent été visionnaires ou du moins précurseurs des progrès de la science donc de la société humaine… « Le cinéma est pour moi un art tridimensionnel, avec ma caméra, j’ai le sentiment de sculpter l’espace et le temps ! » D.Cronenberg

Autant de connaissances transversales qui auront enrichi le bagage culturel des élèves et qui leur servira sans aucun doute quel que soit leur projet d’étude à venir. N’oublions pas que les réalisateurs ont souvent été visionnaires ou du moins précurseurs des progrès de la science donc de la société humaine… « Le cinéma est pour moi un art tridimensionnel, avec ma caméra, j’ai le sentiment de sculpter l’espace et le temps ! » D.Cronenberg Après une introduction musicale, Merakhaazan a présenté aux étudiants son parcours, ses procédés de création, l’évolution technique dans son jeu, beaucoup de questions ont émergé ensuite : « Est-ce que vous pouvez tout jouer ? Jules « Pas tout à fait mais il est vrai que j’expérimente beaucoup de styles » Merakhaazan ; « Comment faites-vous pour créer un morceau ? » Lounis « Il m’arrive de composer à ma table mais la plupart du temps je cherche sur la contrebasse, je « gratouille », je laisse aller mes sensations et j’essaie de bien répartir les sons trouvés dans le spectre, du grave à l’aigu en général. Ma marque de fabrique ce sont plutôt des morceaux mélancoliques ! » Merakhaazan.

Après une introduction musicale, Merakhaazan a présenté aux étudiants son parcours, ses procédés de création, l’évolution technique dans son jeu, beaucoup de questions ont émergé ensuite : « Est-ce que vous pouvez tout jouer ? Jules « Pas tout à fait mais il est vrai que j’expérimente beaucoup de styles » Merakhaazan ; « Comment faites-vous pour créer un morceau ? » Lounis « Il m’arrive de composer à ma table mais la plupart du temps je cherche sur la contrebasse, je « gratouille », je laisse aller mes sensations et j’essaie de bien répartir les sons trouvés dans le spectre, du grave à l’aigu en général. Ma marque de fabrique ce sont plutôt des morceaux mélancoliques ! » Merakhaazan. Les questions plus techniques ont ensuite été évoquées, les étudiants particulièrement intéressés par toute l’installation électrique autonome et le matériel utilisé par Merakhaazan « J’utilise un « looper », cela me permet d’enregistrer des sons au fur et à mesure et de créer des « boucles », ça retranscrit les fonctions d’autres instruments. Récemment, on m’a fabriqué une pédale ampli sur mesure et qui sera customisée spécialement pour moi dans l’esprit Dune !!! » Les échanges entre connaisseurs d’électrotechnique se poursuivent, conseils en installations non dépendantes et questionnements sur la transition énergétique…

Les questions plus techniques ont ensuite été évoquées, les étudiants particulièrement intéressés par toute l’installation électrique autonome et le matériel utilisé par Merakhaazan « J’utilise un « looper », cela me permet d’enregistrer des sons au fur et à mesure et de créer des « boucles », ça retranscrit les fonctions d’autres instruments. Récemment, on m’a fabriqué une pédale ampli sur mesure et qui sera customisée spécialement pour moi dans l’esprit Dune !!! » Les échanges entre connaisseurs d’électrotechnique se poursuivent, conseils en installations non dépendantes et questionnements sur la transition énergétique… Après quelques échanges autour des goûts musicaux de chacun, une question restait cependant en suspens : « Arrivez-vous à vivre de votre art ? » Evan « Oui, j’ai de la chance, je travaille souvent en collaboration, « Clameurs » avec Sarah Procissi, joueuse de Oud électrique, des compagnies de théâtre, des chorégraphes font aussi appel à moi. Je fais des concerts, récemment j’ai vécu un moment exceptionnel à l’occasion de C pas classique, j’ai joué avec l’Ensemble Baroque de Nice. Je ne suis pas riche, si c’est ça que tu veux dire, mais ce qui me motive, c’est le sentiment de faire ce qui me plaît, d’être heureux en faisant de la musique ! » Belle morale, message optimiste et qui peut donner envie de réaliser ses rêves…

Après quelques échanges autour des goûts musicaux de chacun, une question restait cependant en suspens : « Arrivez-vous à vivre de votre art ? » Evan « Oui, j’ai de la chance, je travaille souvent en collaboration, « Clameurs » avec Sarah Procissi, joueuse de Oud électrique, des compagnies de théâtre, des chorégraphes font aussi appel à moi. Je fais des concerts, récemment j’ai vécu un moment exceptionnel à l’occasion de C pas classique, j’ai joué avec l’Ensemble Baroque de Nice. Je ne suis pas riche, si c’est ça que tu veux dire, mais ce qui me motive, c’est le sentiment de faire ce qui me plaît, d’être heureux en faisant de la musique ! » Belle morale, message optimiste et qui peut donner envie de réaliser ses rêves… « Le film met en scène Yvonne, jeune inspectrice de police, qui découvre que son mari, le capitaine Jean Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Elle doit néanmoins entretenir la mémoire d’un bon père auprès de son fils Théo. Elle doit aussi compter avec Louis, son collègue amoureux d’elle et ancien partenaire de Jean. Déterminée à réparer les torts commis par son époux, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Antoine retrouve sa femme Agnès et sa vie d’avant… en apparence seulement car il est bien décidé à devenir le délinquant qu’il avait été accusé injustement d’être ! C’est ainsi que « l’histoire est à la fois originale et ordinaire » (Enzo).

« Le film met en scène Yvonne, jeune inspectrice de police, qui découvre que son mari, le capitaine Jean Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Elle doit néanmoins entretenir la mémoire d’un bon père auprès de son fils Théo. Elle doit aussi compter avec Louis, son collègue amoureux d’elle et ancien partenaire de Jean. Déterminée à réparer les torts commis par son époux, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Antoine retrouve sa femme Agnès et sa vie d’avant… en apparence seulement car il est bien décidé à devenir le délinquant qu’il avait été accusé injustement d’être ! C’est ainsi que « l’histoire est à la fois originale et ordinaire » (Enzo). « Quelle attitude adopter lorsque l’on est accusé à tort et que cette accusation a volé huit ans de votre vie ? Cette question posée en filigrane de l’excellent film « En Liberté ! » de Pierre Salvadori a beaucoup interrogé les élèves de 2de1.

« Quelle attitude adopter lorsque l’on est accusé à tort et que cette accusation a volé huit ans de votre vie ? Cette question posée en filigrane de l’excellent film « En Liberté ! » de Pierre Salvadori a beaucoup interrogé les élèves de 2de1. Les élèves ont interprété et participé à la mise en scène et à la réalisation du clip musical. Ils ont ainsi découvert la pratique de plusieurs langages artistiques (musique, danse, voix, chorégraphie, écriture). Cette oeuvre dans son modèle de construction, comme dans son propos, défend poétiquement les notions du positif, de l’encouragement, de l’esthétique, du groupe social et de la vie.

Les élèves ont interprété et participé à la mise en scène et à la réalisation du clip musical. Ils ont ainsi découvert la pratique de plusieurs langages artistiques (musique, danse, voix, chorégraphie, écriture). Cette oeuvre dans son modèle de construction, comme dans son propos, défend poétiquement les notions du positif, de l’encouragement, de l’esthétique, du groupe social et de la vie. Les intervenants de la compagnie sont : Cédric Gonnet, Direction, auteur-compositeur et chorégraphe, Marie Lune (Audrey Laure Drissens), metteuse en scène, Hanna Cohen, Anthropologue, psychologue clinicienne et psychothérapeute, assistante à la création et Julien Sanine, vidéaste et photographe.

Les intervenants de la compagnie sont : Cédric Gonnet, Direction, auteur-compositeur et chorégraphe, Marie Lune (Audrey Laure Drissens), metteuse en scène, Hanna Cohen, Anthropologue, psychologue clinicienne et psychothérapeute, assistante à la création et Julien Sanine, vidéaste et photographe. Deux ans après le début de la crise sanitaire du COVID-19, les adolescents éprouvent encore les retentissements d’une pandémie aux allures de guerre mondiale. Si pour ces adultes en devenir, l’enjeu principal se fonde dans le lien social, on peut s’interroger sur l’impact de mesures

Deux ans après le début de la crise sanitaire du COVID-19, les adolescents éprouvent encore les retentissements d’une pandémie aux allures de guerre mondiale. Si pour ces adultes en devenir, l’enjeu principal se fonde dans le lien social, on peut s’interroger sur l’impact de mesures Au sein d’une société occidentale qui prône l’ultra-connexion et le consumérisme, la profusion d’images préfabriquées génère un idéal dans une société vide de sens ; société dans laquelle les individus trop peu socialisés cultivent l’hyper-individualisme. Mais dans cet univers où l’individu peut apparaître à la lumière des écrans, influencer par des « likes » grâce à ses « followers », quid de la rencontre ; de l’interaction vivante, celle qui permet l’authentique relation à l’autre, dans laquelle l’identité se fonde ?

Au sein d’une société occidentale qui prône l’ultra-connexion et le consumérisme, la profusion d’images préfabriquées génère un idéal dans une société vide de sens ; société dans laquelle les individus trop peu socialisés cultivent l’hyper-individualisme. Mais dans cet univers où l’individu peut apparaître à la lumière des écrans, influencer par des « likes » grâce à ses « followers », quid de la rencontre ; de l’interaction vivante, celle qui permet l’authentique relation à l’autre, dans laquelle l’identité se fonde ? L’expérience de co-création d’une oeuvre (clip musical) par une classe de lycéens (classe de seconde Technicien d’Usinage – Lycée Les Eucalyptus à Nice) auprès d’une troupe d’artistes (Compagnie Artvivace – Les P’tites Ouvreuses) a permis de fabriquer un objet qui s’est inscrit dans une communauté de sens, conduisant ainsi à une oeuvre didactique. L’action artistique et culturelle impliquait un engagement des jeunes dans un espace de créativité (la salle des machines) autour notamment de jeux de mains ; jeux d’usineurs faisant liens et oeuvre. L’adolescent était invité à une démarche d’expérimentation et d’autonomisation dans laquelle il était libre de ses choix en tant qu’acteur à part entière, au coeur d’un projet qui lui a conféré une place singulière. La valorisation de sa participation ainsi que l’inscription du clip musical en tant qu’oeuvre permanente dans le temps et l’espace ont participé aux enjeux fondamentaux du lien social.

L’expérience de co-création d’une oeuvre (clip musical) par une classe de lycéens (classe de seconde Technicien d’Usinage – Lycée Les Eucalyptus à Nice) auprès d’une troupe d’artistes (Compagnie Artvivace – Les P’tites Ouvreuses) a permis de fabriquer un objet qui s’est inscrit dans une communauté de sens, conduisant ainsi à une oeuvre didactique. L’action artistique et culturelle impliquait un engagement des jeunes dans un espace de créativité (la salle des machines) autour notamment de jeux de mains ; jeux d’usineurs faisant liens et oeuvre. L’adolescent était invité à une démarche d’expérimentation et d’autonomisation dans laquelle il était libre de ses choix en tant qu’acteur à part entière, au coeur d’un projet qui lui a conféré une place singulière. La valorisation de sa participation ainsi que l’inscription du clip musical en tant qu’oeuvre permanente dans le temps et l’espace ont participé aux enjeux fondamentaux du lien social. Après des semaines de préparation, d’études analytiques de l’œuvre mais aussi de recherches documentaires sur les tribunaux de France et d’Amérique, tous les élèves de la classe ont investi leurs rôles : avocats de l’accusation, de la défense, témoins, greffier, procureur, jurés et juges, médecins légistes, psychologue, et jusqu’aux dessinateurs, avec un plaisir évident : «J’ai beaucoup aimé cette atmosphère ludique et conviviale et tout le monde était utile» (Georges), «l’investissement de certains était remarquable et a donné un intérêt ainsi qu’une vitalité au procès» (Léna), «on sentait que les élèves étaient impliqués et avaient une volonté de bien faire» (Ludivine).

Après des semaines de préparation, d’études analytiques de l’œuvre mais aussi de recherches documentaires sur les tribunaux de France et d’Amérique, tous les élèves de la classe ont investi leurs rôles : avocats de l’accusation, de la défense, témoins, greffier, procureur, jurés et juges, médecins légistes, psychologue, et jusqu’aux dessinateurs, avec un plaisir évident : «J’ai beaucoup aimé cette atmosphère ludique et conviviale et tout le monde était utile» (Georges), «l’investissement de certains était remarquable et a donné un intérêt ainsi qu’une vitalité au procès» (Léna), «on sentait que les élèves étaient impliqués et avaient une volonté de bien faire» (Ludivine). Au-delà de ces retours enthousiastes, les enjeux didactiques étaient bien présents : «Ce procès m’a permis de prêter d’autant plus d’attention aux détails du livre» (Paul), «d’aborder l’histoire de Jean-Baptiste Grenouille sous un autre angle, et a confirmé l’avis que je me faisais de sa culpabilité» (Ethan).

Au-delà de ces retours enthousiastes, les enjeux didactiques étaient bien présents : «Ce procès m’a permis de prêter d’autant plus d’attention aux détails du livre» (Paul), «d’aborder l’histoire de Jean-Baptiste Grenouille sous un autre angle, et a confirmé l’avis que je me faisais de sa culpabilité» (Ethan). L’expérience n’a pas été exempte de surprise, de revirement : «Les témoignages qui auraient dû être pour la culpabilité de Grenouille sont devenus le contraire!» (Sultana), «retournement de situation inattendue avant d’annoncer notre verdict, en compagnie de notre invité surprise!» (Thomas).

L’expérience n’a pas été exempte de surprise, de revirement : «Les témoignages qui auraient dû être pour la culpabilité de Grenouille sont devenus le contraire!» (Sultana), «retournement de situation inattendue avant d’annoncer notre verdict, en compagnie de notre invité surprise!» (Thomas). Les élèves sont in fine ressortis grandis de ce procès mené tambour battant, «pas de moment de repos ! Beaucoup de paroles et d’arguments échangés» (Aya), «très enrichissant d’un point de vue personnel et humain» (Tom), «je pense que l’on peut tous être fiers de nous» (Max), «ce procès était plus intéressant et plus amusant que de regarder des séries sur Netflix (alors que j’adore ça !)» (Hedi)… Et un grand merci à Serhat pour sa participation amicale !

Les élèves sont in fine ressortis grandis de ce procès mené tambour battant, «pas de moment de repos ! Beaucoup de paroles et d’arguments échangés» (Aya), «très enrichissant d’un point de vue personnel et humain» (Tom), «je pense que l’on peut tous être fiers de nous» (Max), «ce procès était plus intéressant et plus amusant que de regarder des séries sur Netflix (alors que j’adore ça !)» (Hedi)… Et un grand merci à Serhat pour sa participation amicale !

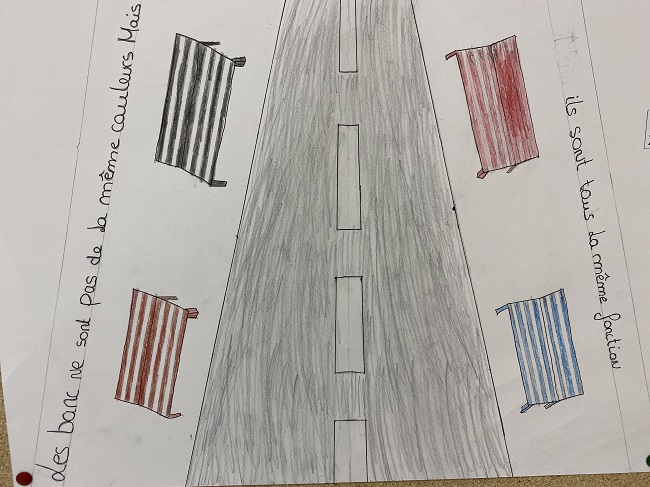

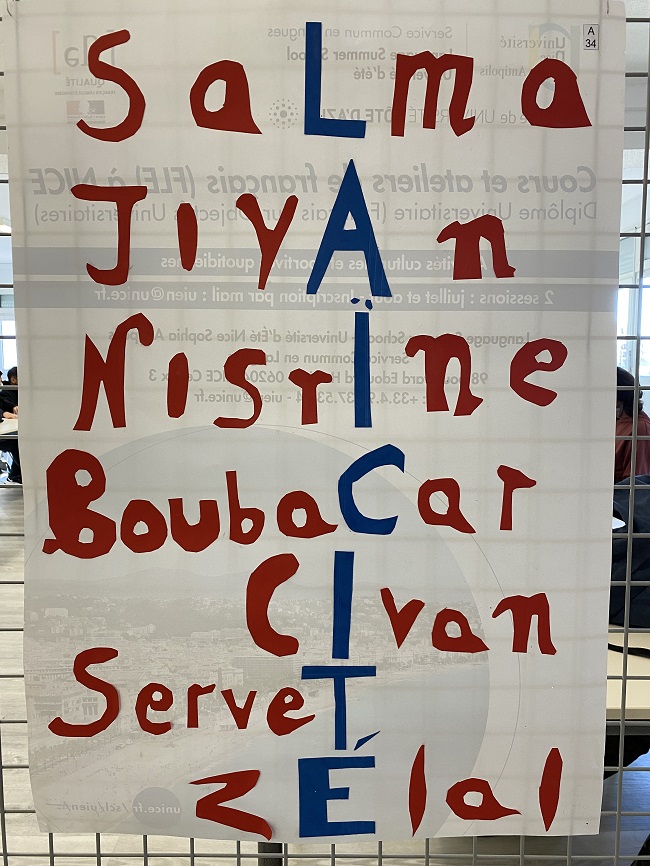

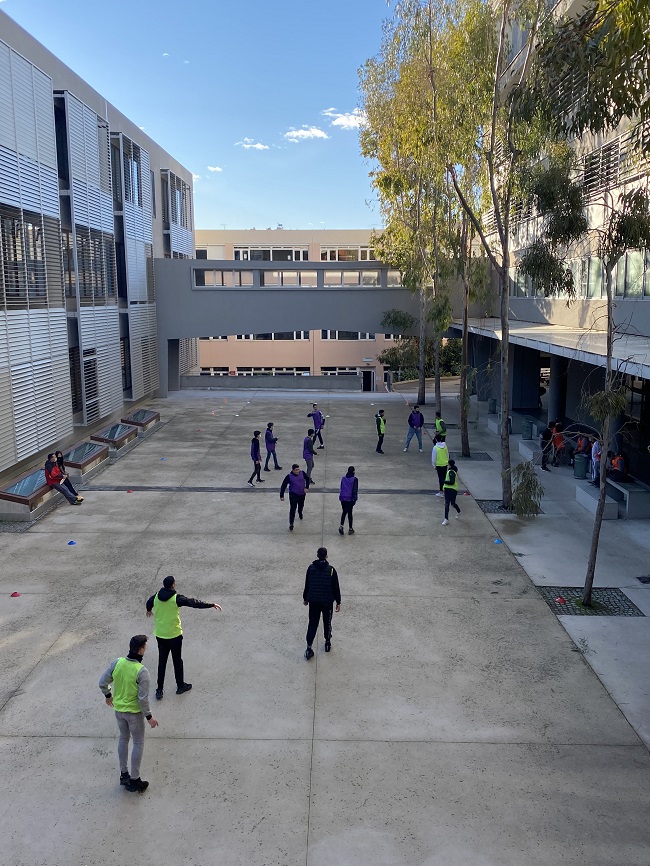

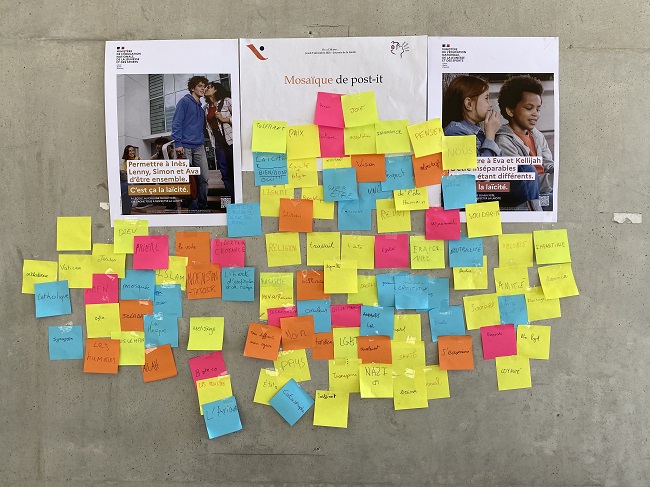

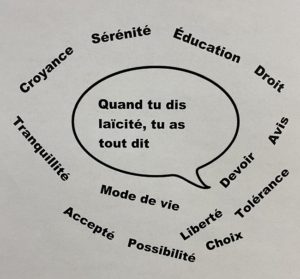

Accompagnés et guidés par leurs professeurs et encouragés par leur Proviseur et Proviseure adjointe, tous mobilisés pour cette manifestation, ces presque 200 élèves ont réalisé un parcours pluridisciplinaire (lectures théâtralisées, ultimate fresbee, garage des lumières, débats d’idées, concours d’affiches, escape game, quiz…) qui les ont amenés à exercer le vivre-ensemble qu’autorise ce grand principe républicain qu’est la laïcité.

Accompagnés et guidés par leurs professeurs et encouragés par leur Proviseur et Proviseure adjointe, tous mobilisés pour cette manifestation, ces presque 200 élèves ont réalisé un parcours pluridisciplinaire (lectures théâtralisées, ultimate fresbee, garage des lumières, débats d’idées, concours d’affiches, escape game, quiz…) qui les ont amenés à exercer le vivre-ensemble qu’autorise ce grand principe républicain qu’est la laïcité.